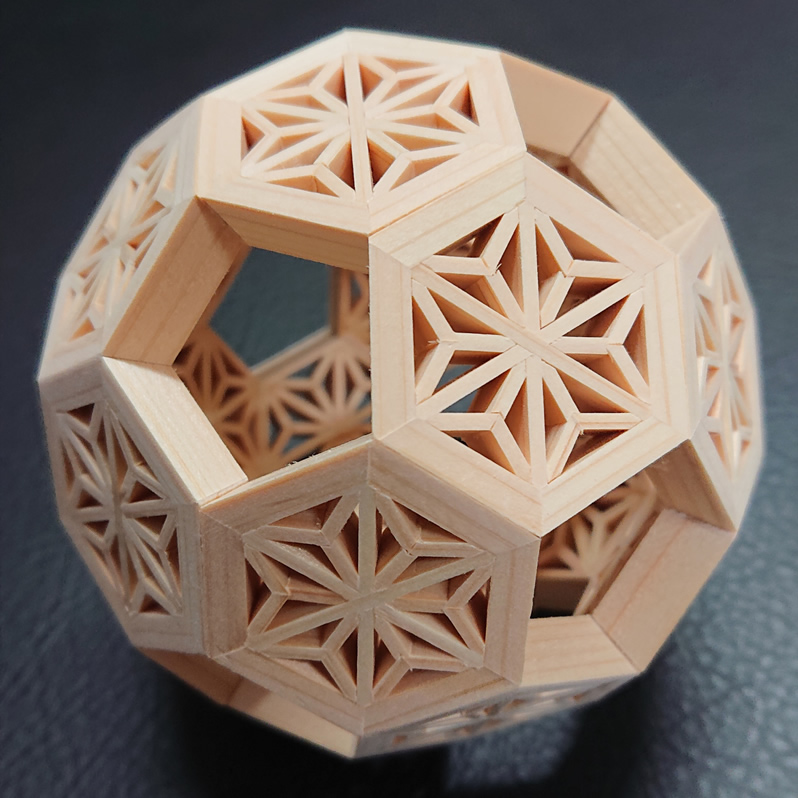

組子は木造建築が発展した日本ならではの伝統技術です。

釘を使わず、一本一本の細木を柔軟に組み合わせて、障子や欄間を美しいデザインで表現します。

幾何学模様で美を演出しながら、通気や採光を可能にするのは、精巧な木工技術だからこそです。

今では、西洋風の建物が増え、組子細工を取り入れるような建物もめっきり減りましたが、古い町並みに保存されているような日本建築には、組子細工を多数見ることができます。

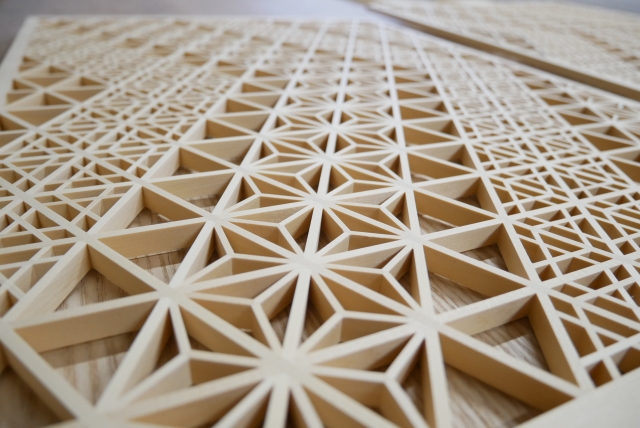

緻密な計算と手業

組子を作る部品には、柄によって異なる部品が必要で、それぞれ切込みのサイズや先端の角度が決まっています。少しでも狂いがあると、部品が入らなかったり、組み立てた時に隙間ができたり、完成後の全体の反りの原因になることもあります。

組子職人は、長年の経験によって培われた精度の高い加工技術と組み立ての技術で、注意深く根気よく模様を作っていきます。

初めて間近で組子を見た人は「これが人の手によるものなのか!」と感嘆の声を上げます。

組子は、繊細な木のチップから組み上げられた美しい絵柄が魅力であることはもちろんですが、にわかには真似できない、伝統に裏打ちされた技術が組子細工の最大の魅力といえます。

無形文化遺産に認定

2020年、組子細工を含む日本の「伝統建築工匠の技」が、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。屋根葺・左官・装飾・畳などの分野とともに、日本特有の高度な木工技術が認定されたのです。組子を含む木製建具の分野もこれに含まれています。

これにより、世界レベルで守られるべき伝統技術となりました。

多彩な組子柄

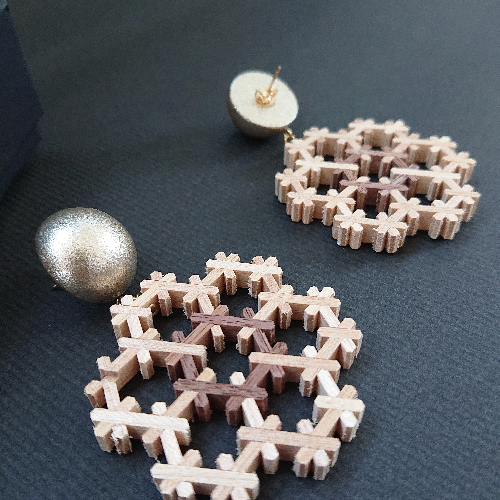

伝統建築の技の中でも、組子細工は緻密な構造と繊細な美しさで人々を魅了し、建築以外の照明器具や家具、インテリア小物などにも多く取り入れられています。

組子柄には、麻の葉、胡麻、亀甲など基本となるものが多種あります。これらは自然や生活に由来するものが多く、人々が願いをこめて使用することがあります。

麻の葉・・・麻は成長が早く、丈夫にすくすくと育つことから、麻の葉の文様には子どもの健やかな成長への願いが込められています。 また魔除けの意味も持ち、昔から産着の柄としても使われています。

胡麻・・・胡麻は栄養豊富なことから「健康祈願」を願って使われます。

亀甲・・・亀の甲羅のように固く身を守ることで「長寿や健康」を願って使われます。

組子細工によって生まれるデザインの多様さは、基本の組子柄が多種あることで成り立っています。その基本柄の組み合わせや柄自体のアレンジで、現在も進化を続けています。

組子が織りなす美しさは単なるデザインではなく、柄に意味を持たせ、願いを込めて作られています。しかも長い伝統によって引き継がれた工法で、ひとつひとつ手で手間暇をかけて組み立てていきます。緻密に組まれた組子細工からは、その時間と思いが伝わります。