【茶道を知る8】床の間のしつらえ・花入れ

しつらえとは、漢字で「室礼」「設え」と書き、元々は神様へのお供えを飾り付けることを指しました。室町時代になって、お客様を迎える特別な和室に床の間が作られ、お客様を迎える準備として、その部屋に掛物(かけもの)や花入(はないれ)などが飾られるようになりました。このような準備を「しつらえ」といい、特に茶道では大切なものとして扱われています。

しつらえは季節や行事に応じた演出をされることが多いです。日本には春夏秋冬の季節とそれに伴う行事があり、その季節に伴う移り変わりを日本人が大切にしているからです。

今回は床の間のしつらえで使用される花入れについてご紹介します。

花入れとは

花を入れて茶席に飾る茶道具のことです。

花入れは大きく分けて、置花入、掛花入、釣花入の三種類があり、用途や素材によって扱いが異なります。

さらに真・行・草の三位に分けられ、それぞれの扱いも異なります。

花入れの種類

置花入

床の間の畳床または板床に置くタイプの花入れです。

掛物と花入れを一緒に飾る場合、花が掛物にかからないように置きます。

床が畳敷きの場合は置き花入れの下に、薄板を敷きます。

掛花入

中釘や床柱の花釘に掛けるタイプの花入れです。

釣花入

床の天井や等から吊るすタイプの花入れです。

花入れを置く位置

床の間と点前座の位置の関係により、床の上座・下座が決まります。それによって、花入れを置く位置が決まります。

上座床(じょうざどこ)

亭主がお点前をする位置の前方にある床の間で、床の右側に障子窓(墨蹟窓)があります。

上座床では、掛物の下座に花入を置きます。障子窓の方が上座とされ、置花入は、基本的に下座に置きます。その位置は、床を縦に3分して、左側(下座側)の3分の1の線を中心にして置きます。

床の間の名称について「【茶道を知る7】床の間のつくり」を参照ください。

下座床(げざどこ)

亭主がお点前をする位置の後方にある床の間です。置花入を置く位置は上座床とは逆になり、右側になります。

横物(よこもの)の掛物

掛物の書画そのものを本紙といい、これが横長のものを横物と呼びます。

掛物が横物である場合、置花入は床の真ん中に置きます。

花入れの格

茶道では格式を分ける考え方があり、花入れも材質によって、「真」「行」「草」の格に分けられています。「真」が最も格が高く、次いで「行」となります。

真・・・染付・胡銅・唐銅・唐物青磁など

行・・・釉薬のかかった和物の陶磁器など

草・・・竹・籠・瓢(ふくべ)・釉薬をつけていない陶磁器など

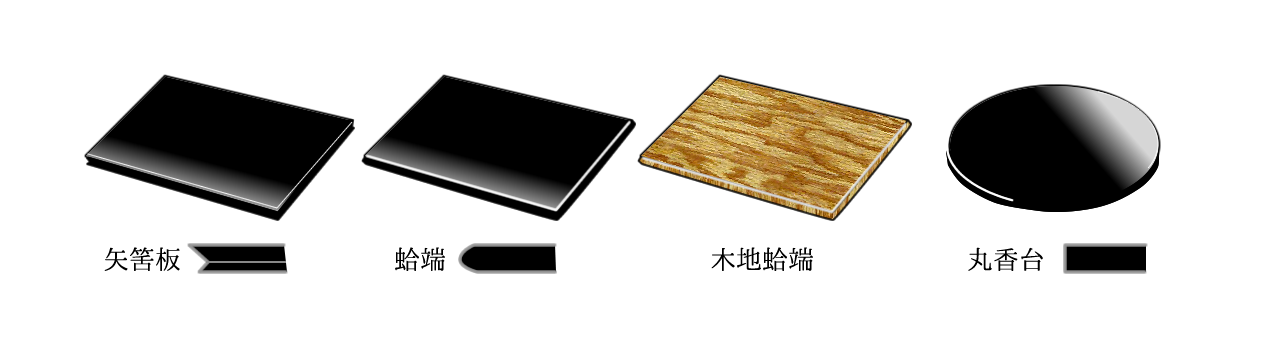

薄板

薄板とは、花入れを畳床に置く場合に、花入れの下に置く板のことです。

薄板には「矢筈板(やはずいた)」「蛤端(はまぐりば)」「丸香台(まるこうだい)」の三種があり、花入れの真行草の格によって使い分けられます。

真塗という黒の漆塗りをされたもののほか、蛤端には木地のものもあります。

矢筈板・・・檜の板に漆の真塗で、形は四角です。板の木口は矢の羽のような形(矢筈形)をし、上側の寸法が下側よりも一回り大きくなっています。その広い方を上にして使います。真の花入れを置くのに使います。

蛤端・・・形は四角や丸があり、塗板や木地のものもあります。板の木口が貝の口のようになっています。塗板の蛤端は行の花入に使い、木地の蛤端は草の花入れに使います。

丸高台・・・形は丸で、板の木口が直角に切られています。草の花入れに使います。

これ以外の薄板は草の花入れに使います。

ただし、板床や籠花入れに薄板は使いません。

茶花

茶花とは茶室の床に飾る花のことです。千利休による「花は野にあるように」という教えから、あまり華美なものは使用しません。茶花には山野に生えている野草を自然の風景のように生けるたことが多いです。

伝統工芸・組子細工の薄板と花入れ(床飾り)

以下の商品は、販売元:照ラス屋のサイトで、日本語ページでご覧いただけます。

https://teraceya.com/ja/