能面を知る

日本の古典芸能として、まず挙げられる「能楽(能と狂言)」ですが、私たち日本人でも「よく知らない」という人がほとんどです。

それは能楽は難しいというのが理由かと思います。

能楽には能と狂言がありますが、狂言に比べて能はさらに難しいというのが一般的な印象です。

能楽はなぜ難しい

知ることから始まる興味

先日、その能楽の講座があるというので、参加してきました。

能楽をよく知らない人が少しでも理解し、親しんでもらい、10月に開催される薪能の参加につなげようというのが目的のようです。

講座のタイトルは「能って何だ? 能楽師が楽しく教えます! 」 講師はシテ方宝生流 石黒 実都氏です。

能は難しいと感じさせているのは何なのか、講師の石黒氏は、その理由を狂言との違いを観点に説明くださいました。

「狂言は話言葉なのに対して、能は書き言葉がセリフで耳馴染みがなく難しく感じる」

「狂言には笑いの要素があるので、能に比べてまだ理解しやすい」

と述べられました。

また産経WESTに掲載されていた記事によると、別の能楽師、大槻文蔵氏(能楽観世流シテ方・人間国宝)はその理由を以下のように述べています。

第一に、詞章がよくわからない。古文の上に、謡(うたい)の節で謡われるからだ。

第二に、ストーリーに明確な起承転結がない。

第三に、劇中の舞が何を意味しているのか、よくわからない。https://www.sankei.com/article/20160903-BIKV2WDSAFLI3G5YPWXXUDK3GA/

今回の1時間程度の講座を受けただけで、能楽を理解できたかといえば否です。しかし演目のあらすじや決まり事をある程度知ることができ、能楽への興味のハードルは一段階下がったような気がしました。

面(おもて)の魅力

日本を代表する面

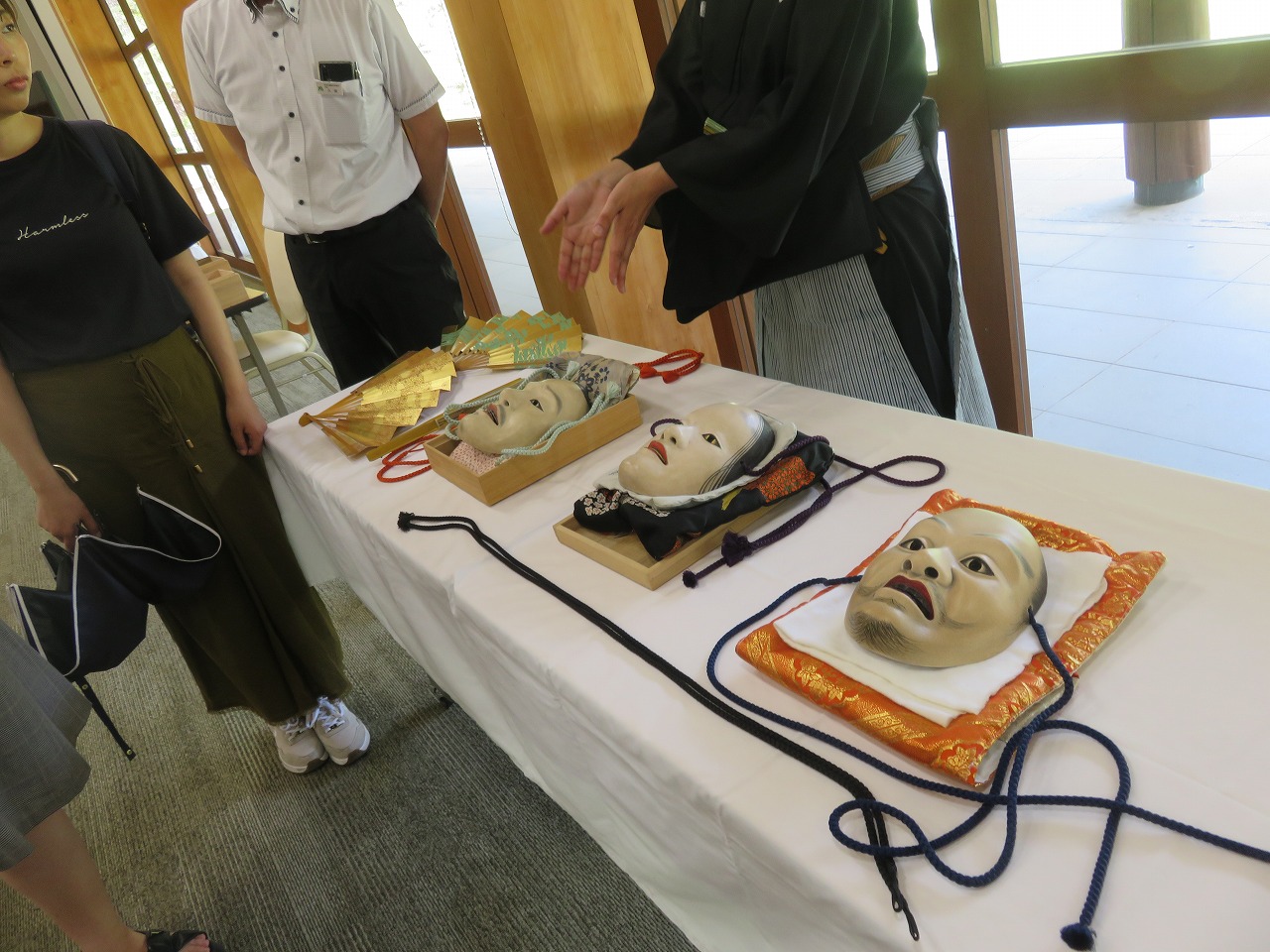

能楽に重要な役割を果たすものの一つが能面です。

能面は役柄によっていろいろな種類がありますが、象徴的なのはなんといっても女面です。白い肌、額の中央で分けた黒髪、瓜実顔が特徴です。

女面を見るだけで、日本の神秘さ、幽玄の世界観を一発で表現するような不思議な力があるように感じます。

人間のような顔をしていながら人間ではない、人間を超越した存在を表現しているそうです。

照ラス・雲ラス

感情を表現する手法

女面は一見無表情にも見えますが、舞の中でその角度を変えることによって、喜びや悲しみの感情を表現します。

面をやや上に向けることを「照ラス」といい、喜びなど心が晴れやかな時に用います。

一方、やや下に向けることを「雲ラス」といい、悲しみなど心情を抑えた時に用います。

見せていただいた女面を下方・正面・上方の3方向から撮ってみました。実際の角度は異なるでしょうが、照ラス・雲ラスのイメージはこんな感じに近いのでしょうか。

確かに表情が大きく変化します。照ラスではあごがふっくらとし目が大きくなり勝ち誇っているように見えます。一方、雲ラスではうつむき加減で痩せたように見え、愁いがあります。

ちなみにこの面は趣味で能面を製作している方の作品なのだそうです。だから受講者の私たちもこんな間近で見せてもらえるそうです。

とは言っても使用している面でしょうに、石黒氏は心の広い方、能楽を広めようとする情熱が強い方とお見受けしました。

面紐

役柄・流派で異なる面紐の色

面を顔に付けるための紐を面紐といい、全体は丸織で先端部分だけ平織になっています。

面の種類によって面紐の色が異なります。何色かは流派によっても異なる部分があるようです。

ちなみに宝生流は女面は紫色、強い面は黒色を使うそうです。

面の内側

慎重な面の扱い方

面の内側は漆が塗られており、面を付ける時に安定するように「アテ」を付けています。舞台ごとに新しいものに取り換えるそうです。

面が劣化しないようにとても気を付けています。面を付ける時は面紐の近くをつまみ、それ以外の所は触らないようにします。

面を外す時は、汗が面の内部に流れ込まないように、すぐに内側を下に向けるようにして外すそうです。

2つの男面

女面のほかに、2つの男面も見せてくれました。

平太

勝ち修羅物の勇ましい武士に使う面です。

坂東武者

少し浅黒い肌が特徴です。

講師の石黒氏は「狂言は役者のキャラクターがたつが、反対に能は役者のキャラクターを消すものである」とおっしゃいました。

能の役者、シテ方は自己顕示欲のようなものは持たず、純粋に伝統に向き合い、芸に身を捧げるということなのかもしれません。

最初はわかりやすいものに目が行きがちですが、わかりにくいものをわかろうとすることも魅力のあることだと、年を重ねるごとにそう感じます。