【茶道を知る7】床の間のつくり

茶室として使われる和室には、床の間があり、客人をもてなすためにしつらえがしてあります。

その作法を学ぶ前に、まず床の間のつくりについて知っておきましょう。

最近の日本の家は、和室がないことも多くなり、とくに若者にとっては床の間の存在が縁遠くなってしまっています。

これを機会に改めて、日本建築を少しずつ理解するきっかけになれば幸いです。

床の間とは

床の間とは、和室の壁面に作られた、周囲よりも一段高くなっている場所を指します。

室町時代に押板(おしいた)と呼ばれる板の上に、壺などの工芸品を飾ることが流行したことが発端といわれています。

現代でも和室には「床の間」が設けられることがあり、掛け軸や置物、花などを飾るための場所となっています。

昔から、客人を迎える時には、通常床の間がある和室へ通して、おもてなしをします。

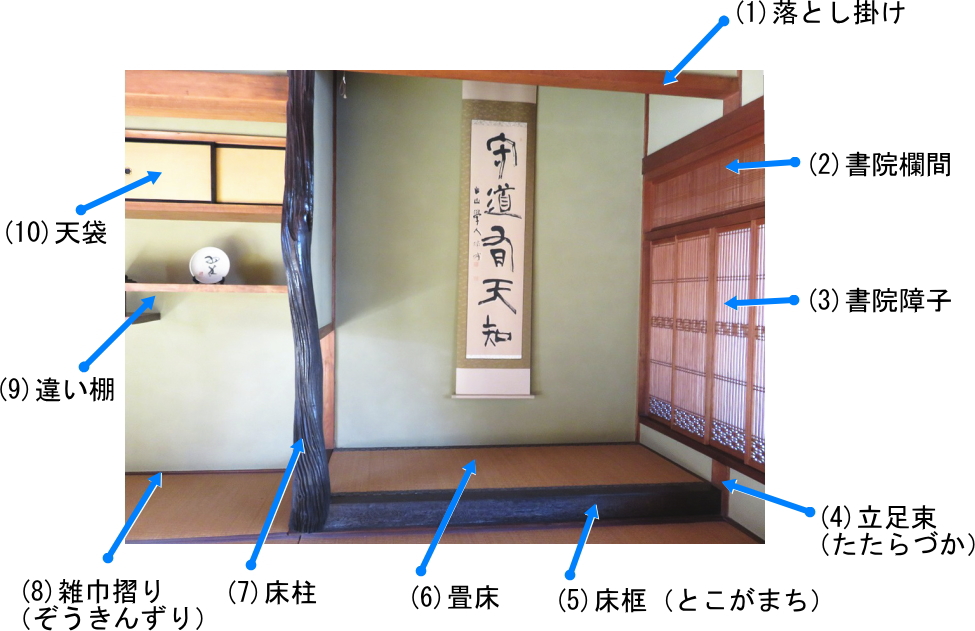

床の間の名称と意味

(1) 落とし掛け

床の間の正面部分の垂れ壁留めに使う横木。

落とし掛けを取付ける高さは、長押や鴨居よりも上の位置にするのが一般的です。

(2) 書院欄間

「床の間」の横の書院の上部に設けられた欄間のこと。

普通の欄間と同様に、透かし彫りや組子など、色々な細工が使われます。上の床の間は組子欄間です。

(3) 書院障子

「床の間」の横の書院の設けられた障子のこと。

写真のように、細かい組子の障子がもうけられることもあれば、普通の格子や彫刻飾りが組み込まれた凝ったデザイン障子も使われます。

障子は3mm、欄間は1.5mmの組子で作られています。

(4) 立足束(たたらづか)

書院の甲板を支える束です。さらに床柱の反対側で床框を突き付けて納める役目もあります。

(5) 床框(とこがまち)

床の間を一段高くする際、床の間の手前側に設ける化粧の横木。

(6) 畳床

床の間に張る畳のこと。畳でなく板材で仕上げた床の間は「板床(いたどこ)」と言います。

(7) 床柱

床の間に設けられる化粧柱で、床の間の構成部材の中では最も要となる部材です。

書院造の場合、床の間と床脇の境に設けます。角柱が正式ですが、丸柱や絞り丸太など、樹種についても様々なものがあります。

上の床の間では、最高級品といわれる黒檀の床柱が使われています。当時はこの床柱だけで家が一軒建ったと言われるほどです。

(8) 雑巾摺り(ぞうきんずり)

壁と床の接する部分に取り付けられる細長い部材。雑巾がけをする時、雑巾が壁に接して破損しないようにする役割があります。

(9) 違い棚

書院造の床脇に設けられる飾り棚。

(10) 天袋

床脇の上部に設けられた戸棚。用途は収納。

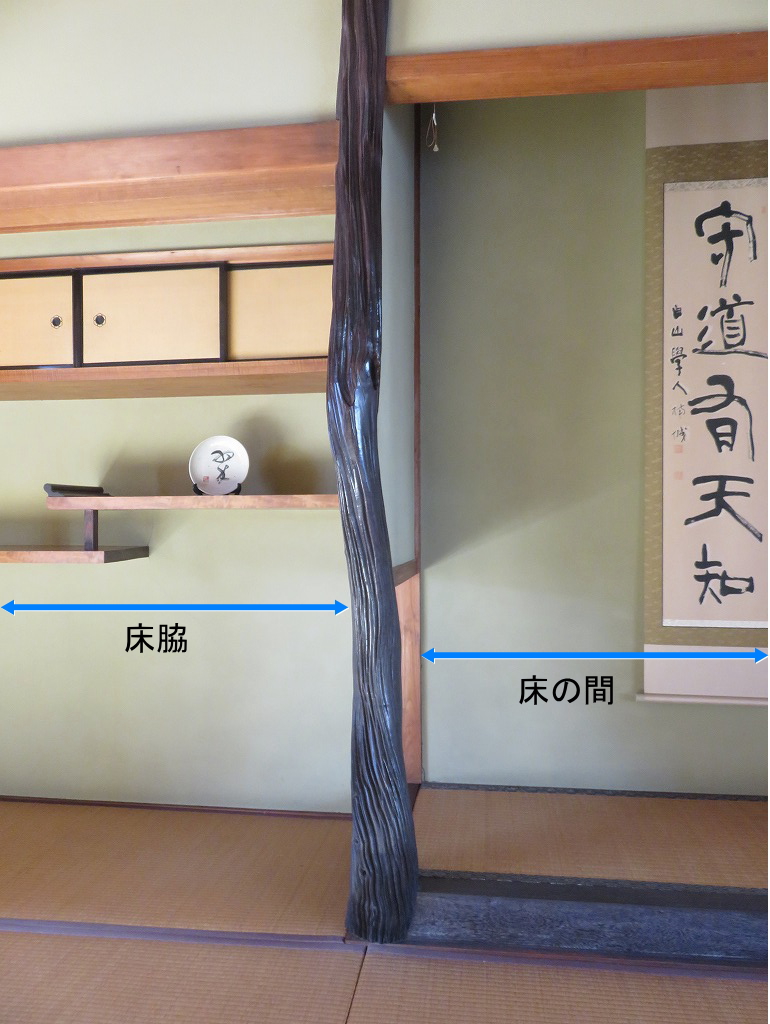

正式な床の間は、書院と床脇を設けられています。床の間の隣の部分を床脇といいます。

名称の説明に使用した写真は、倉吉市にある国登録有形文化財の「豊田家住宅」のものです。

写真の床の間は、離れ二階にあり、黒檀の床柱と烏づくりの天井が特徴です。床柱は黒檀、違い棚は栃が使われています。

江戸時代の中頃から呉服屋を営んでいた豊田家の住宅。二階建ての母屋、中庭、二階建ての離れ、坪庭、土蔵、の順に配列されています。間口四間半、奥行き20間の敷地の京風、切り褄、桟瓦の建物。

平成18年に国登録有形文化財に指定されました。

所在地:鳥取県倉吉市西町2701

アクセス:JR倉吉駅から路線バス(約15分)「新町」下車 徒歩約3分

米子自動車道「湯原IC」から 車約50分

営業時間:9:00~16:00