【茶道を知る10】結界

茶道具の中に「結界(けっかい)」というものがあるのをご存じでしょうか?

亭主がお茶を点てる道具畳と客が座る畳の境界に、亭主の領域を示すものとして置かれるものです。客が立ち入るべきでない領域を暗に示しています。

しかし、屏風のように視線を切ってしまう物ではなく、さりげなく境を示すものです。

茶道具の結界

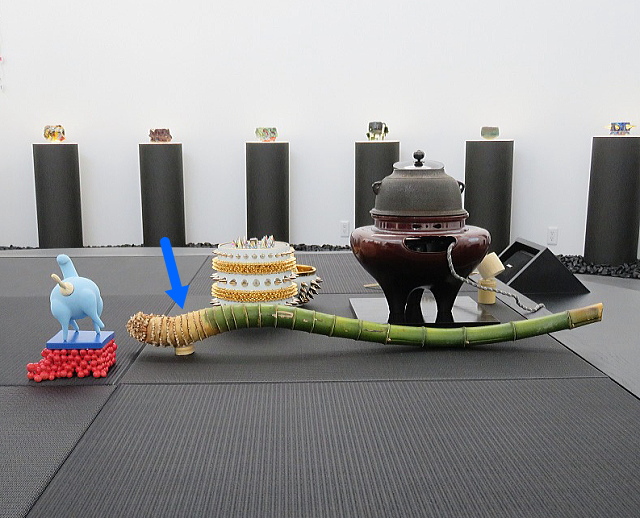

茶道具の結界はお茶席に必ず置かれているものではありませんが、次の写真は置いている場合の例です。青色の矢印が茶道具の結界です。

珍しいところでは、大阪関西万博の日本のアート作品の展示の中に、茶室をテーマにしたものがあり、それにも結界が使われていました。

客側からの眺めですが、一番手前の竹で作られたものが結界です。

これのように、茶道具の結界は竹で作られているものが多いです。日本庭園などで、立ち入ってはいけないところに、竹垣を設置しますが、その流れを汲んでいるからだとされています。

しかし、竹だけに限らず、様々な材質・形態の結界があります。単なる境界としての役目だけでなく、客が見て楽しめるように工夫されています。

珍しい「ガラス結界」

結界としても使える組子パネル

詳細を見る

結界の意味

結界というと、形としては神社の鳥居やしめ縄や紙垂(しで)が思い浮かびますが、もともとは仏教用語が起源で、聖域と俗域を分ける境界を意味します。

それを茶道にも取り入れられたのは、千利休が活躍した安土桃山時代ではないかと考えられています。

茶室に入る前の結界

茶道における結界は、茶室に入る前から設けられています。茶室には露地(ろじ)といわれる庭が付随しています。茶の湯の空間は、茶室だけでなく、外の露地と一体となって構成されています。

露地

露地とは、茶室へ向かう道を提供する庭園のことで、茶庭(ちゃにわ)とも呼ばれます。茶室へ向かうまでに、心を整え、日常の喧騒から離れて茶の湯の世界へ入る準備をする空間です。

露地に入る門を露地門といい、質素な景観を演出して作られます。

露地には、通路として飛石が置かれ、客はこの石の上を伝っていくと茶室の入口にたどり着きます。

聚遠亭についてこちらで紹介しています。

茶室に到達する途中に蹲踞(つくばい)があります。中央をくりぬいた石の鉢に水が溜められ、柄杓が置いてあります。客はここで手を洗って口をすすぎ、身を清めます。

こうして、心身を清めて、茶室に入る準備をする空間が露地であり、結界の役割、あるいは結界を超えるため役割をする空間といえます。

躙口(にじりぐち)

俗世の塵や埃をしっかりと落とすための最後の仕掛けが躙口です。躙口は茶室に出入りするために設けられた約60cm四方の出入口です。

どんな身分の者もここでは頭を下げて身をかがめないと入れません。武士も刀を差したままでは通れないので、外の刀掛けに置いて入ることになります。

つまり社会的な地位や身分といった「俗世の埃」を外に置いてから茶室に入ってください、という意味があります。

扇子による結界

茶道において扇子は「結界」をつくるための道具として使われます。挨拶をする際や茶室に入るとき、道具を拝見するときなどにも、着座した自分のひざの前に置きます。

武士が茶室に入る際に刀を扇子に持ち替えて、相手の前に差し出すことで、相手に対して敵意がないことを表す行為の名残りとの説もあります。

茶道の結界を知ると、茶道が発達した時代背景や精神性がよくわかります。