【茶道を知る9】襖の開け閉め

襖(ふすま)は、障子とともに日本建築で、部屋と部屋の間仕切りとして使われる建具のひとつです。

上の写真で、一番手前が襖、その奥が障子です。襖は障子と違い、光を通さず障子よりも密閉度の高い日本建築の建具です。

襖は木で作られた骨組みに、和紙を下張りしたあと、表面に襖紙を張って作られています。

建具としては非常に軽く、敷居(しきい)と呼ばれるレールの上に載っているだけなので、工具などを使うことなく簡単に外すことができます。

そして襖紙を取り換えることによって、その部屋の雰囲気を簡単に変えることができます。

襖紙は素朴で落ち着いたものから、金銀の糸を織り込んだ豪華絢爛なものまであります。

また、無地の和紙を貼り、そこに絵や書を書き込むことも可能なので、古くは室町時代から狩野派などの有名な絵師が描いた作品が文化財として今も残されています。

襖の開け方

茶道において、襖の開け閉めは茶室に入る時の、最初に必要となる作法です。

襖の開け閉めは、基本は座った状態で行います。

1.襖の正面に座り、建てつけに近い方の手を引手に当てます。

襖の引手とは、襖の中ほどにある丸や四角いくぼみです。襖は部屋と部屋の仕切りとしてだけでなく、押し入れ(収納)の扉としても使われます。

正面が押し入れ用の襖、右側が部屋の出入り用の襖です。

2.引手を動かして、手が入る程度に少しだけ襖を開けます。

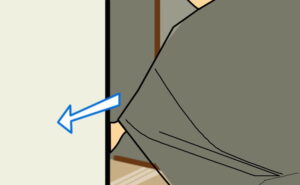

3.手を襖の縁に移動します。

4.その手を下におろし、敷居から25センチ(だいたい帯の位置)の位置まで手を下げます。

5.自分の体の半分あたりまで襖を開きます。

6.反対の手で残りを開けます。このとき、最後まで開けきらずに、枠部分程度を「手がかり」として残します。

全部開けてしまうと、閉めにくくなってしまうからです。

襖の閉め方

襖を閉めるときは、開けるときと逆の所作になります。

1.襖の正面に座り、右手で開けるときに残しておいた「手がかり」をつかみます。敷居から15cm上あたりをつかみ、中央まで閉めます。

2.手を替え、敷居から25cm上あたりをつかみ、残り5cm程度まで閉めます。

1と2でつかむ高さが違うのは、1が逆手で2は順手になるためで、無理なく届き動かしやすい位置となります。

3.2の手を引き手に掛け、全部閉めます。

和室には、必ずと言っていいほど、襖があります。茶道とは関係なくても、和室に招かれた時には襖の開け閉めをしなければならない場面があるかもしれません。

戸を開けて閉めるだけ、と思いがちですが、その単純な行為にも美しい所作を求めて極めているのが茶道であり日本の流儀です。

覚えておいて損はありません。